毛利悠子/David Horvitz

「summer rains」

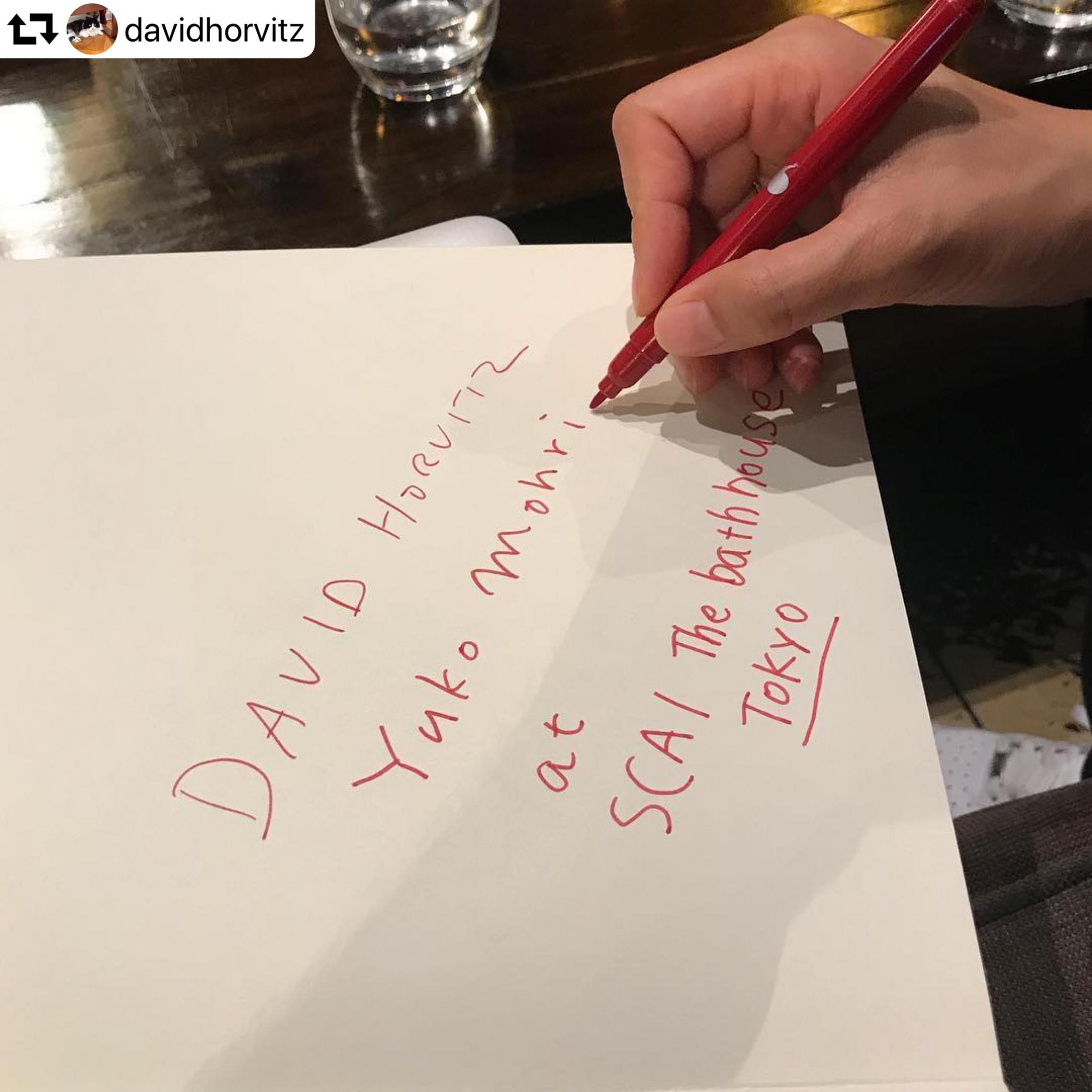

スカイザバスハウスは、2019年7月19日より9月7日まで、毛利悠子とデイヴィッド・ホーヴィッツによる二人展「summer rains」(夏の雨)を開催いたします。本展は、パリでのミーティングの際、ホーヴィッツがふと口にした言葉「summer rains」から始まった、二人による一連の雨または水にまつわるプラクティスです。白雨(はくう)、神立(かんだち)、洗車雨(せんしゃう)など、様々な表情を持つ「夏の雨」という題材を本展の骨格に据えるという話し合いがなされた直後、毛利を襲った彼女の滞在先ホテルでの“水漏れ事件”が、本展に彩りを添えます。日本およびアメリカをそれぞれ拠点に、国際的に活躍する二人の若手作家による、弊ギャラリー初の展覧会となります。

毛利悠子は、初期の活動より、磁力、重力、風や光など、環境のなかに存在する、目に見えず、触れることもできない、しかし確実に我々の日常を支える力の働きにフォーカスした作品を発表してきました。作品の中で、毛利は、アーティストの意図を超えるそれらの力に権限を与えるとともに、普段は意識することのない自然現象が、モノたちの存在を通じて顕現する様子を捉え、それらが自律的に機能する独特な展示空間を形成します。本展では、駅の構内で見かける水漏れ現場からアイディアを得た毛利作品の原点のひとつ「モレモレ」シリーズが、ショーケースとなって登場します。ユーモラスで即興的な手法によって水の循環が成立する本作は、内部に設置されたLEDの白い光がどこか東京駅構内の雰囲気も彷彿とさせ、毛利のインスピレーションの源泉を暗に示唆しているようです。さらに、コチ = ムジリス・ビエンナーレ(インド、2016年)に出展され、話題を博した「Calls」(2013年 - )は、ギャラリーの高い天井を生かして生まれ変わりました。方位磁針の動きがトリガーとなり、電磁石に不安定なオン・オフが発生することで、白布の先のオブジェが揺れ、音を鳴らします。壁面上部に設置された小さなヴァリエーションは、相似形を成す床の構造とともに空間をリズミカルに構成しています。

時間や距離といった概念から、花や石などの身近な素材まで取り扱うコンセプチュアル・アーティスト、デイヴィッド・ホーヴィッツ。レイチェル・カーソン(1907 – 1964)が書き記した、人間の血液と海水成分の類似性についての示唆からインスピレーションを得た「When the ocean sounds」(2018年–)は、海の音をオノマトペに翻訳し、人間の声で再現するために作られた作品です。本展では、特別に日本語の新作が掲出され、ギャラリー内には水彩を用いた作品群が展示されます。さらに、様々な水の状態を表した、ホーヴィッツ特製のゴム製スタンプが設置され、観客はそれらを使って水に関する詩を自由に作り、持ち帰ることができます。海と人、あるいは人と水との交歓をユーモアたっぷりに促す一連の作品は、我々人間存在の根源が地球の壮大な時間軸上における流転の一部であることをも示唆しています。一方、Authorship(著作者)の概念を問う「Mood Disorder」(2012年–)は、両手で顔を覆った作家自身の画像をWikipediaにアップし、それがインターネット上で増殖していく様子を記録した一連のプロジェクトです。波が打ち寄せる浜辺を背景に、悲嘆にくれるステレオタイプな男のイメージはどこか、毛利が遭遇したパリでの不運を嘆いているかのようにも見えます。

本展は毛利とホーヴィッツ、二人の作家による水および雨にまつわる作品が点在し、ものが発する音や水音、ときには人間の声で溢れる空間となります。夏に降る雨は、古来より涼しさをもたらす恵みの雨ともされてきました。「summer rains」という共通の題材を媒介に展開される二人の作家の作品は、音に耳を澄ませ、動きに目を凝らし、あるいは、水と戯れ、自身についての思考へと観客を誘うひとときの緑雨となって、展示空間を満たすことでしょう。