中西夏之:1962〜2011

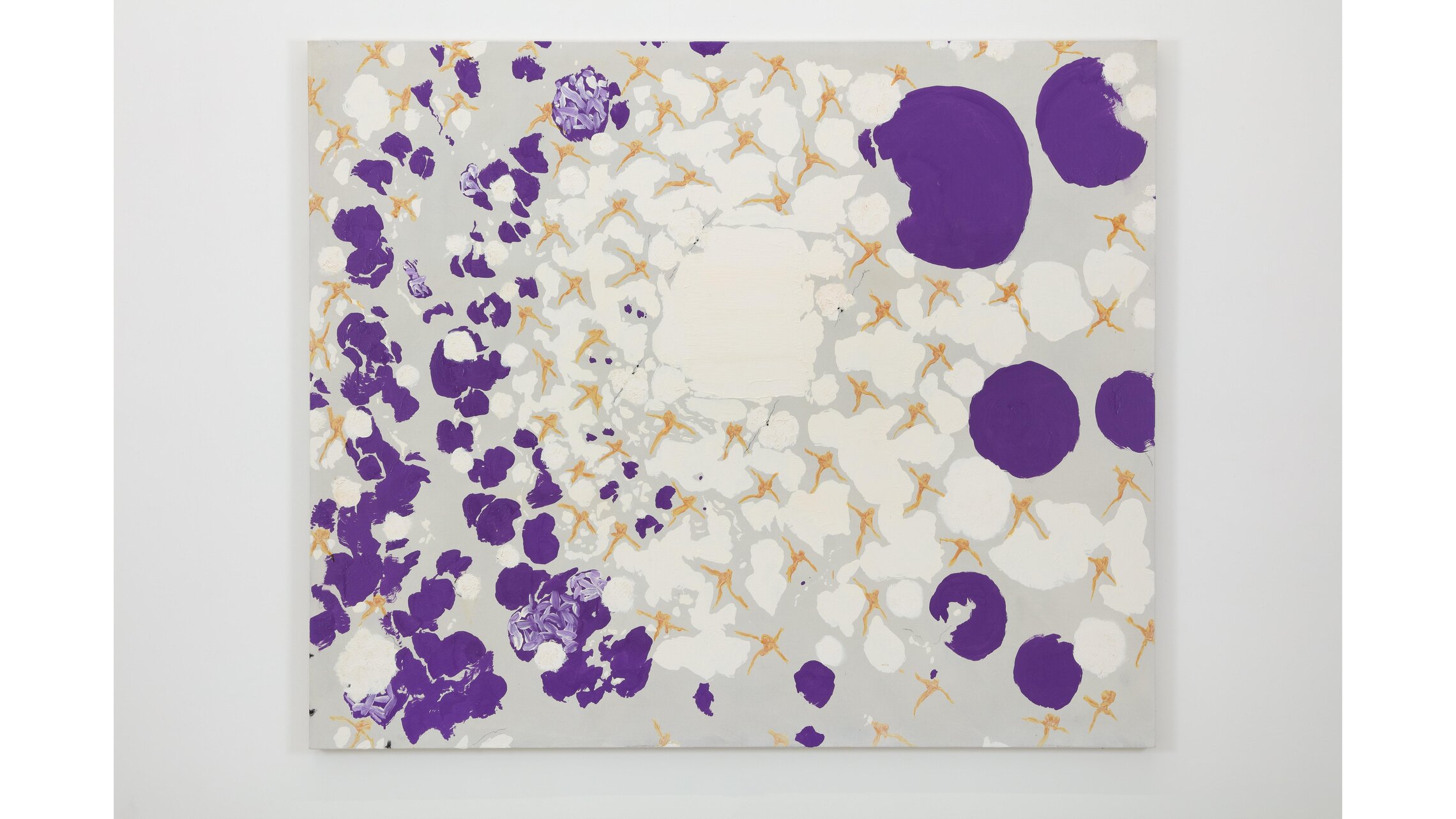

2016年に惜しくも逝去した中西夏之は、様々な様式、メディア、領域を横断しながら活動を展開し、日本の戦後美術を代表する作家として高く評価されてきました。本展ではその半世紀にわたる軌跡を辿ります。 60年代に日常を攪拌するパフォーマンスに使用する目的で制作された《コンパクト・オブジェ》や、絵画と鑑者を包摂する空間構造を考察した80年代の代表的なシリーズ《弓形》や《ℓ字型》から、2000年代以降のペインティングまで、貴重な未発表作品を含む約10点を展覧します。

中西夏之 画家への問いと画家からの問い

光田ゆり(多摩美術大学教授・アートアーカイヴセンター所長)

画家・中西夏之は2016年に没した。翌年の女子美術大学美術館個展*1のあと、しばらくまとまった展示が行われなかったので、2024年は中西の絵の前に立てる久しぶりの、そして貴重な機会になる。

今回出品される未発表作約10点は、60年代のオブジェから2010年代の試作まで、多岐にわたる内容だという。画家の生前にはおそらく実現されなかった会場になるだろうと想像している。

というのも、中西はほぼ常に、連作のかたちで制作・発表してきた作家だったからである。みずから各連作のあいだに距離を意識し測っていたようにも思われた。かつて、カタログ・レゾネがあればいいですね、と彼に話しかけたことがある。思いがけず答えは否で、年代順に編集した1冊の画集は自分の絵には適合しないだろう、分冊のかたちでまとめるほうがよい、と画家が話されたことが思い出される。

中西の連作のありかたを筆者は「絵画の鎖」と呼んだことがあった*2。ひとつの主旋律がフーガのように反復、変奏されつつあみ出される流れにのりながら、画家はそれぞれのカンバスに新しく実験を加え展開していった。自ら描いたドローイングや絵を、中西は目前に見ながらスケッチすることもあった。写しながら気づきと新たな芽ぐみをすくいあげて、次の絵を生み出していく連作の過程は、中西独特のものだろう。画家は常に未知の絵の実験を志して、そのために自ら培っていったのが連作の方法なのだと思う。彼の1点の絵は、その前と後ろに別の絵が鎖のように連なりながらそこにある、とわたしは思っている。

そうであっても、個々のカンバスは独立した絵であって、1点ずつが、まっすぐに自立し成立していることもまた、言うまでもない。個々の絵は、すでに各地の美術館に収蔵されていて、あるいはこれからも収蔵されていき、それぞれの場でそれぞれの役割を果たしていく。絵画の鎖は、鎖があったという記憶/記録となってほどけ、これから、新たな星座、新たな付置が次々と作られていくことになる。

画家の制作方法、生前の発表の仕方が連作の鎖を踏まえていたとしても、今後の絵の在り方は変わっていく。どのように中西夏之作品を展示し見ていくのかを、わたしたち残された者たち、中西の絵を見たい人たち、これから中西作品に出合う人びとが考えながら作り出す。そうして彼の作品世界に関わる人たちが増え、未知の見え方を体験できる新しい可能性が開かれるだろう。

その時、画家のアーカイヴが求められる。いつ、どのような意図、順序で制作され、どこに何と共に置かれ、どのように他者そして画家によって記述されたか。それをわたしたちは知りたくなるだろう。中西は、そうしたことを示す「資料群」が厚く豊かな作家なのだ。制作に加えて、中西はユニークで魅力ある絵画論を築き、発表してきた。膨大な量にのぼる制作ノートに書きつけたフレーズの一部も、折にふれて開示してもいた。それら画家の言葉も、見る者をおおいにひきつけてきたことは、これまでの文献が証している。

中西の連作名自体が、彼の絵画論を記す語でもある。試みに、中西の連作名を一部、列記してみよう。《韻》(1959-60)、《山頂の石蹴り》(1969-71年)、《弓形が触れて》(1978)、《ℓ字型 左右の停止》(1986)、《大括弧》(1989)、《中央の速い白》(1990)、《着陸と着水》(1995)、《4ツの始まり》(2000)、《地塗り反転》(2008)。詩的、思念的な香りを伴いながら、実際には彼が描くそれぞれの絵について、目的と特徴をあくまで率直に指す語が選ばれた。もちろん、一般的に期待されるような—例えば《猫と裸婦》のような—「モチーフ」を説明するタイトルではないから、急に了解しがたくはある。

中西はカンバスに何かを描く画家ではないので、絵に何が描かれているか、という質問は間違っている*3。彼は描くことで、自分の絵を出現させるだろう。絵という特異な存在物に、ひとり向かい合うとき、両者はどのような関係を作り得るか。絵と向かい合う自分は、地上のどこに位置を持つか。左辺右辺からせめぎあう絵の中央とは。画家の背後に存するのはいかなる空間か。絵の向こう側は絵のこちら側の平行界に転じうるか、あるいは。具体的で、実体的な問いは途切れることがなかった。中西以前には問われることがなかった問いを、画家が問い続ける時、それは絵が出現する動機になった。

華やかで官能的なほどにデリケート、多彩な筆致。画家は筆で画布に接触した。即物的な今、この場、描いている時と場に中西は自覚的だった。「常に、装置や道具を使って独自の実測を行っていた*4」画家である。

改めて中西夏之の絵を見るとき、アーカイヴとの距離、問いから出発してどこに向かうかを考えることになる。

*1 「私は願う 太陽に向かって種子を播きたいと」カタログ 女子美術大学美術館、2017年

*2 「中西夏之新作展 絵画の鎖・光の森」カタログ 渋谷区立松濤美術館、2008年

*3 中西は取材を受けて質問されると、「その質問は間違っている」と質問を正すことから始めていた(2008)。

*4 大森悟「走行列車内 その絵の存在」 註1前掲書カタログ、126頁